Concentrazione di azoto

Concentrazione di azoto

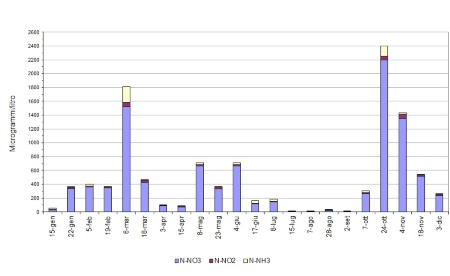

Gli andamenti annuali di nitrati, nitriti e azoto ammoniacale, nel 2024, presentano una distribuzione caratteristica che rispecchia il generale andamento dei picchi delle portate del Po e delle precipitazioni atmosferiche propri dei periodi primaverili e autunnali (figura 1). L’azoto ammoniacale, proveniente sia dagli apporti fluviali, che dagli insediamenti urbani, può presentare concentrazioni elevate anche durante il periodo estivo, nelle stazioni costiere e, nei casi di ipossia/anossia, negli strati profondi, a seguito della mineralizzazione della sostanza organica con conseguente solubilizzazione e rilascio di azoto ammoniacale. Lungo la costa emiliano-romagnola, l’andamento delle concentrazioni delle forme azotate è caratterizzato da una diminuzione da nord verso sud e da costa verso il largo, ad eccezione dell’area settentrionale che, nei periodi di massima portata, è direttamente investita dalle acque del fiume Po fino al largo e nei primi metri della colonna d'acqua.

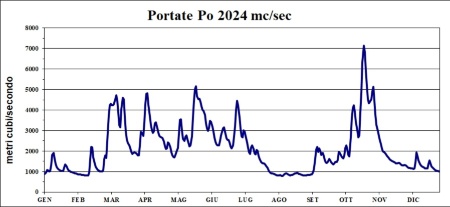

Nella figura 2 sono rappresentate le portate annuali del Po rilevate nel 2024 a Pontelagoscuro (FE). Nel 2024, il fiume Po presenta valori di portata ai massimi storici. La portata media annua a Pontelagoscuro è risultata pari a 2.150 m3/s, con il picco superiore ai 7.000 m3/s nel mese di novembre.

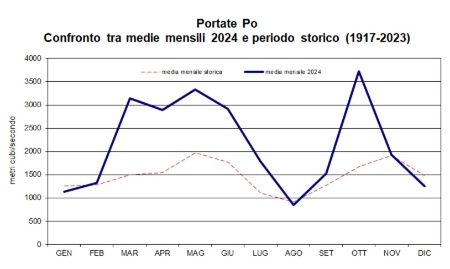

I valori registrati mostrano che l’andamento delle portate medie mensili nel 2024 rispecchia la stagionalità evidenziata dall’andamento medio che si riscontra nel periodo 1917-2023 (figura 3), con incremento delle portate da marzo a giugno e da settembre a novembre. Inoltre, considerando i valori di ciascun mese alla stazione di Pontelagoscuro, si osserva come, generalmente, le portate sono risultate di molto superiori alle medie di lungo periodo 1917-2023, ad eccezione del mese di gennaio, agosto e dicembre, quando si osservano portate di poco inferiori alle medie mensili del periodo storico 1917-2024.

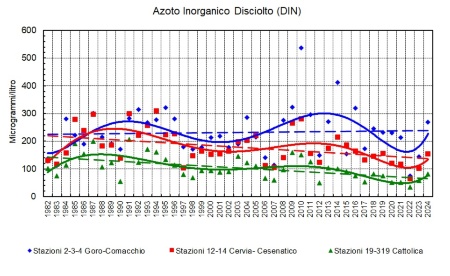

Il DIN (azoto inorganico disciolto) è la somma delle concentrazioni delle tre forme azotate solubili (N-NO3, N-NO2, N-NH3) analizzate. L’analisi dell’andamento del DIN, elaborato in figura 4, prende in considerazione le medie geometriche annuali nel lungo periodo (1982-2024) in tre aree costiere rappresentative della costa emiliano-romagnola. L’area più settentrionale, Goro-Comacchio, risente degli apporti del Po e presenta elevati livelli trofici per molti mesi dell’anno, in relazione all'effetto del processo di dilavamento da fonti diffuse. L’area meridionale, Cattolica, risente in misura minore degli apporti padani e presenta bassi livelli trofici. L’area costiera centrale, Cervia-Cesenatico, rileva una situazione trofica intermedia, caratterizzata anche dagli apporti dei bacini locali. Rispetto all'anno precedente, nel 2024, il valore medio del DIN aumenta lungo tutta la costa emiliano-romagnola. La forma azotata che maggiormente incide sui valori di DIN è l’azoto nitrico (N-NO3), come evidenziato nella figura 1, dove sono riportati i valori delle tre forme azotate rilevate nella stazione di Porto Garibaldi, situata a nord del tratto di costa emiliano romagnolo, a 0,5 km dalla costa.

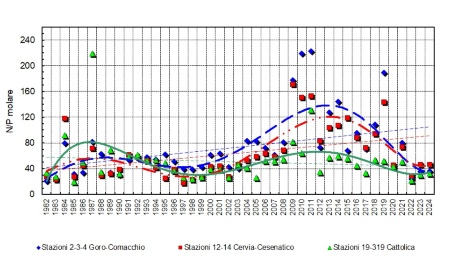

La componente DIN viene utilizzata con il P-PO4 nel calcolo del rapporto N/P. Nelle acque costiere emiliano-romagnole il fosforo è sempre stato l’elemento chiave che ha limitato e controllato i fenomeni eutrofici, mentre l’azoto riveste un ruolo non limitante.

Anche per quanto riguarda il rapporto N/P (figura 5) si è voluto rappresentare il trend evolutivo nel periodo 1982-2024, mettendo a confronto le medie geometriche annuali di tre aree (Goro-Comacchio, Cervia-Cesenatico e Cattolica). Nel 2024, rispetto all'anno precedente, il rapporto N/P rimane pressoché invariato. Nei grafici delle figure 4 e 5, vengono rappresentate le tendenze di tipo lineare (rette tratteggiate), che mostrano l'evoluzione in termini assoluti dei sistemi, e le tendenze di ordine superiore (linee continue), che consentono di evidenziare eventuali fenomeni di ciclicità inter annuale (circa 20 anni).

NOME DELL'INDICATORE

Concentrazione di azotoDPSIR

SUNITÀ DI MISURA

Microgrammi/litroFONTE

Arpae Emilia-RomagnaCOPERTURA SPAZIALE DATI

RegioneCOPERTURA TEMPORALE DATI

1982-2024LIVELLO DI DETTAGLIO GEOGRAFICO

RegioneAGGIORNAMENTO DATI

Quindicinale/annualeRIFERIMENTI NORMATIVI

DLgs 152/06, DM 56/09, DM 260/10AREE TEMATICHE INTERESSATE

Le sorgenti principali sono individuate nei comparti agricolo e zootecnico e, rispetto a quanto evidenziato per il fosforo, gli apporti più rilevanti di azoto derivano da sorgenti diffuse provenienti dai suoli.

I nutrienti azotati, provenienti dalle sorgenti puntiformi (città, aree urbane) e dal dilavamento dei terreni determinato dalle precipitazioni atmosferiche, arrivano a mare dai fiumi e porto canali. L’azoto è un microelemento nutritivo disciolto nell’acqua, le cui componenti azotate sono rappresentate da composti minerali solubili, quali azoto nitrico (N-NO3), azoto nitroso (N-NO2) e azoto ammoniacale (N-NH3), e dall’azoto totale (N-tot). Le componenti solubili possono essere rappresentate anche come DIN (Dissolved Inorganic Nitrogen), che corrisponde alla somma delle concentrazioni delle singole componenti (N-NO3 +N-NO2 +N-NH3). Le componenti azotate presentano una elevata variabilità stagionale, con le concentrazioni minori registrate nel periodo estivo in coincidenza con i minimi di portata dei fiumi afferenti la costa; di conseguenza l’andamento di questi parametri è, in genere, ben correlato con la salinità. L’azoto ammoniacale presenta anch’esso analogo andamento, ma risente, in alcuni casi in maniera evidente, anche di apporti provenienti dagli insediamenti costieri caratterizzati da elevata densità di popolazione. Un ulteriore incremento dell’azoto ammoniacale si registra negli strati profondi in prossimità dei fondali nei periodi estivo-autunnali, in concomitanza di fenomeni ipossici/anossici dovuti ai processi di degradazione della sostanza organica (in questo caso le concentrazioni maggiori sono ben correlate a bassi valori di ossigeno disciolto).

Le concentrazioni di azoto totale sono, invece, strettamente collegate alla presenza di particellato organico in sospensione nella colonna d’acqua, di origine sia fitoplanctonica sia, soprattutto, detritica e, quindi, direttamente correlato agli apporti fluviali.

Lo sviluppo dei fenomeni eutrofici è dipendente dagli apporti di nutrienti veicolati a mare dai bacini costieri adriatici, soprattutto dal Po. Conoscere, quindi, le concentrazioni di azoto in mare permette di valutare e controllare il fenomeno eutrofico. Al fine di ridurre i fenomeni eutrofici e, quindi, di migliorare lo stato qualitativo delle acque costiere, è necessario rimuovere e controllare i carichi di nutrienti generati e liberati dai bacini, in modo da abbassare sostanzialmente le concentrazioni di nutrienti a mare, oltre che di fosforo anche di azoto. La componente DIN viene utilizzata con il P-PO4 nel calcolo del rapporto N/P. Nelle acque costiere emiliano-romagnole il fosforo è sempre stato l’elemento chiave che ha limitato e controllato i fenomeni eutrofici, mentre l’azoto riveste un ruolo non limitante. Il processo alla base di questa considerazione è legato al meccanismo secondo il quale il fitoplancton assume i nutrienti in soluzione, secondo lo stesso rapporto molare che questi elementi hanno all’interno della biomassa algale, cioè N/P elementare = 16, riferito al peso atomico N/P = 7,2. Se il rapporto nell’acqua di mare supera il valore N/P di 7,2 si afferma che il fosforo è il fattore limitante la crescita algale e l’azoto in eccesso presente nelle acque non può essere utilizzato dalle alghe. Questo significa che gli interventi di risanamento per migliorare lo stato qualitativo delle acque eutrofiche devono prevedere una riduzione degli apporti di fosforo. In genere la fosforo limitazione è il fattore che caratterizza acque costiere con livelli trofici mediamente elevati; l’azoto limitazione è, invece, riscontrabile nelle acque costiere in cui il rischio eutrofico è molto limitato, se non assente.